在宅医療の情報発信の先に、目指す未来

<プロフィール>

出塚豪記(でづかひでき)1967年北海道旭川市生まれ。

1988年に北海道大学医療短期技術大学部 診療放射線技術学科を卒業、医療機関で11年間、診療放射線技師として勤務。その後、2001年に株式会社ジェイマックシステムへ転職、医学書の電子配信事業の立ち上げからグロースまでを担当。この事業は2017年にエムスリー株式会社へ譲渡、後にエムスリーにジョイン、さらにそのグロースを担当、5年間で売上を200%増を実現。2014年からは医書ジェーピー株式会社にて再び電子配信サービスの立ち上げに関わり、2016年にサービスをローンチ。医療とITの融合に長く携わる。2023年には株式会社医療新聞社にて、一般向けの医療WEBメディアの責任者として参画。半年間でPVを260%アップを実現、メディア運営にも注力。2024年11月、これまでの経験を活かし、在宅医療をもっと身近にするためのサービスとして「在宅医療com株式会社」を創業。

第5回 東京シニアビジネスグランプリファイナリスト。

出塚豪記(でづかひでき)1967年北海道旭川市生まれ。

1988年に北海道大学医療短期技術大学部 診療放射線技術学科を卒業、医療機関で11年間、診療放射線技師として勤務。その後、2001年に株式会社ジェイマックシステムへ転職、医学書の電子配信事業の立ち上げからグロースまでを担当。この事業は2017年にエムスリー株式会社へ譲渡、後にエムスリーにジョイン、さらにそのグロースを担当、5年間で売上を200%増を実現。2014年からは医書ジェーピー株式会社にて再び電子配信サービスの立ち上げに関わり、2016年にサービスをローンチ。医療とITの融合に長く携わる。2023年には株式会社医療新聞社にて、一般向けの医療WEBメディアの責任者として参画。半年間でPVを260%アップを実現、メディア運営にも注力。2024年11月、これまでの経験を活かし、在宅医療をもっと身近にするためのサービスとして「在宅医療com株式会社」を創業。

第5回 東京シニアビジネスグランプリファイナリスト。

医療は自宅でも受けられる!「おうちde医療」とは

— 出塚さんが提供されている在宅医療のプラットフォーム「おうちde医療」。そもそもあまり聞き慣れない「在宅医療」とは、どのようなものでしょうか?

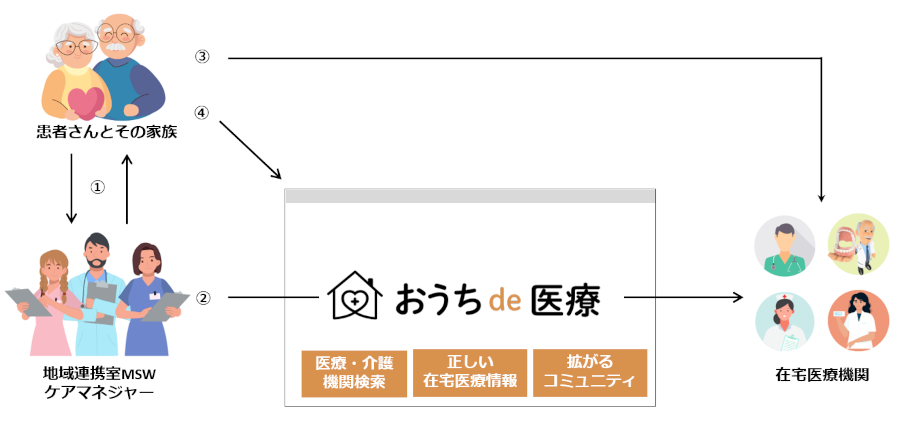

病気や障害など、何らかの理由によって通院がむずかしい患者さんが、「ご自宅など生活の場で医療が受けられるサービス」のことを言います。「外来」「入院」に次いで、第三の医療とも呼ばれていますね。多くの方が、医療行為は病院でなければ受けられないと考えていらっしゃいますが、医師、看護師、薬剤師や歯科医師など医療職の方が訪問してくれることで、おうちで受診ができるんです。

— 初めて知りました!

あまり知られていない理由として、何らかの理由で通院ができなくなった際のご提案として、ケアマネジャーさんやメディカルソーシャルワーカーさんから紹介されて初めて聞くことが多いからなんですよね。

私個人としては、有事の際の提案ではなくて、最初から誰もがその選択肢を持てたらいいなという思いから「おうちde医療」を立ち上げました。今はラジオなども活用しながら在宅医療についての情報発信することで、誰もが当たり前に、より良い医療の選択肢を持つための活動に取り組んでいます。

— 出塚さんはなぜ、在宅医療に特化したサイト運営や2025年4月から行われるクラウドファンディングなど、情報発信に力を入れられているのでしょうか?

これからの日本は高齢化がもっと進んで、10年後には国内の総人口 約1億1600万人のうち32.3%である約3700万人が65歳以上の高齢者になるとされています(❏ 日本の将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所))。今はまだ若い方もみんな、いつかは医療機関のお世話になるかもしれないわけで、その時に「在宅医療」という選択肢が身近にあれば、多くの人生が豊かになると思うんですよね。

例えば、富士山への登山を介助してくれるサービスがあるってご存知ですか?

— え、そんなサービスがあるんですか!

そうなんです!「トラベルドクター」や「Grit」といった、医療従事者が外出・旅行に同行してくれるサービスがあるんですよ。まだ知られていないけれど、素敵な取り組みをされている企業や団体と患者さんを繋ぐことで、どのような状況であっても選択肢があるということを伝えたい。食事に行くときは食べログを見るように、買い物するときはクチコミを調べるように、在宅医療に関してもあらゆる選択肢があることを伝え、自分で選べる社会にしたいんです。

— そもそもその選択肢を知らないと調べようもないし、選ぶこともできない…。なるほど。そのための情報発信なんですね。

ただ、現状の一番大きな課題は、医療従事者と患者さん側の情報格差だと捉えています。どうしても、多くの患者さんは「医療従事者の言うことが正しい」と盲目になってしまいがちなんですよね。そうなってしまった理由としては、国の保険の仕組みなどにより、患者さん本人が全てのお金を払うわけじゃないからこその受け身体質もあるとは思うのですが...。

医療を提供する側の立場が強くなることで、患者さんは提示された情報だけが選択肢だと思い込んでしまう。この情報格差によって後悔してしまう人や、弱い立場になってしまう人が本当に多いんです。だから、まずはちゃんと知って、理解して、納得して、医療を受けられることが当たり前になるようにと思って発信しています。

「なんとなく」から始まった道に、光が射した日

— 出塚さんは放射線技師としてキャリアをスタートし、長年医療関連のお仕事に従事されていますよね。昔から医療の道を目指されていたのですか?

いえ、放射線技師になったのはたまたまなんです。兄の影響で高校時代はパイロットを目指していましたが、今思うと「兄の道を追うのが正解だ」と思い込んでいたというか、本当に自分がやりたいことだったのかは定かではないですね(苦笑)。そんな感じだから勉強にも身が入らなくて、どうしようかなあと悩んでいるうちに受験の時期が来てしまって。共通一次試験(現:共通テスト)を受けたくないものだから、共通一次試験を受けなくてもいいという条件で試験先を探すなかで、放射線技師の資格を取れる大学を見つけて受験しました。ただ、大学での日々が過ぎるにつれて、どうしても放射線技師になることに本気になれなくて(笑)。受験要項の変更もあって、大学最終年の夏、航空大学校を受けたところ合格したんです。結果的に、入学後の実技試験で落ちてしまい、入学から10ヶ月で退学になってしまいましたが…。

— 放射線技師とパイロットの二択! 一見キラキラして見える経歴と、当時の心境とのギャップがすごいですね(笑)。

今の自分からしたら「なにやってんだ」って思うくらい、何にもやる気を持てない人生だったんですよね。航空大学校を退学した後、父親から働けって言われてようやく「放射線技師の資格を持ってるからその道に就職してみた」くらいで、当時はただなんとなく生きていたように思います。

— そこから11年間も続けられたのは、なぜですか?

それも当時は“なんとなく”だったんですよね。のめり込めなかった理由はおそらく、「誰がやっても同じだ」と思ってしまっていたからだと思います。だって、病院で働いていれば患者さんはどんどんやって来て仕事はある。一方で「あなたにレントゲン写真を撮って欲しい」と言って僕のもとに来る人はいないじゃないですか。仕事に対して付加価値を提供できていないことが、つまらないと感じてしまう性格なんでしょうね。

そんな仕事への向き合い方が変わったきっかけは、検診データのデジタル化に取り組んだことでした。当時、僕が働いていた札幌国税局診療所では、検診データがすべて紙ファイルで管理されていて、6年に1度の紙ファイルの差し替え作業があったんです。新しい紙ファイルの氏名欄に3,000人分のハンコを押さなきゃいけない、みたいな作業をするのですが、僕にも担当が回ってきたんですね。「まじかよ…これ全部やるのか」と途方に暮れていたところ、一緒に働いていた若い医師から「出塚さん、それコンピューターでちゃんとデータベース化した方がいいよ」ってヒントをくれたんです。もちろんそんな仕組みはなかったので「できたら便利だよな。しかも、誰もやってないよな」と思って独学で勉強しはじめて。

— 独学ですか!?

そうです。それでなんとか、パソコンひとつで紙の管理や情報共有ができるようにしました。その取り組みは当時としては先進的で、札幌国税局から表彰されましたし、他の国税局からも導入したいと視察に来られるようになったんです。この時に初めて、仕事に対するやりがいを感じました。

— さらっとお話されましたが、DXが推奨される今の時代でも移行が難しいことを、独学で…。すごすぎませんか!

もちろん、めちゃくちゃ勉強しました(笑)。自分の力で何か社会の役に立ちたいという渇きに近い気持ちと、且つ誰も成し遂げてないことだからやりたいって気持ちが強かったのでしょうね。

— 「自分のやるべきことが見つかった!」という瞬間だったんですね。

そうですね。ただ、表彰を受けただけで次のチャンスがあるわけでもなかったので、「この場所にいても、これ以上の価値貢献や自分が望む成果はないだろうな」と思っちゃったんです。「それなら、次のチャンスは自分から掴みに行こう!」と思って、IT関連のベンチャー企業へ転職を決めました。

— 当時、ベンチャー企業で働くことは、今と比べてかなり不安定な印象が強かったのでは…。しかも、国家公務員という超安定な仕事を手放す人はほとんどいないですよね?

そうなんです(笑)。このまま仕事を続けたほうが良いよってたくさんの人に言われましたし、職場にも「辞めます!ベンチャー企業に行きます!」って言ったら「そんなのは認めません!」って閉じ込められましたよ(笑)。だけど僕は、「職場が居心地良くなったら人は堕落するだけですよ」と答えたりして、辞めるのに全く迷いはなかったですね。

— 決めたら即行動なんですね。ところで、なぜ転職先に株式会社ジェイマックシステムを選ばれたんですか?

同じ大学の先輩が起業して立ち上げた会社でもあり、放射線技師の資格と経験を生かしながらSEとして働くとなると、当時はその会社しかなかったんですよ。入社してみたら「SEではなくて、新規事業として医学書の電子配信事業(現在のm3.com電子書籍)を担当してくれ」って、いきなり社長プロジェクトをすることになったんですけどね。

何十億の利益を出しても、満たされなかった

当時、欧米の医療現場ではすでに、医師がPDA(Personal Digital Assistant)という手のひらサイズの携帯情報端末にあらゆる情報を入れて持ち歩くのが流行りはじめていました。「日本も同じような状況になるのでは?」と目をつけた社長が、僕と2人で事業を立ち上げたんです。取引出版社0、売上0、会員0からのスタートでしたね。

— 時代の先を読んだ事業をされていたんですね。

今でこそ情報を端末で持ち歩くことは当たり前になっていますが、当時はみんなに「無謀だ」とか「失敗する」って言われましたよ(苦笑)。そもそも、会社で社長プロジェクトと呼ばれる案件が上手くいった前例がなかったらしく、失敗前提という空気がありました。僕が「来年のことを考えてこうしたらどうか」と提案しても、他のメンバーからは「来年はあるのかな?」と言われたりね。そんな環境だったから余計に「やってやるぞ」と燃えて、結果的に取引先出版社30社、売上3億円、会員8万人を達成しました。その後、この事業は、エムスリーへバイアウトされて、会社には何十億の利益があったんじゃないかな?…ただ、ここでもやっぱり、やりきれなさがあったんですよ。

— 前例のないことに結果を出し、会社にも医療業界にも貢献して。側から見れば十分すぎるほど成果を上げられたと思いますが、やりきれないとは?

どうしても「自分の事業じゃない」という感覚が拭えなかったんですよ。自分のなかの渇きというか、不足感というものは全然ぬぐえなくて。それは、ずっとこの会社で働き続けるという、骨を埋める覚悟のようなものが足りなかったからだなと今は思います。前職でもここでも「会社員だ」という安心があったから、成果が出るとと気持ちが休んじゃうんですよ。もっと頑張れるはずなのに、頑張れなくなるというか…。

そういう「やりきれなさ」は高校生の時からずっとあって、ある意味コンプレックスだったんですよね。

— 意外です。ここまでの経歴でも、すでに「成功者」と言われるような業績だなと思っていたので。

僕にとっての成功は、世の中の当たり前を創ることなんですよ。例えば、電気がつくたびにエジソンに感謝する人はいないし、飛行機に乗るたびにライト兄弟に感謝する人もいないように、当たり前に存在するものを創りたいという感覚があって、それが僕の永遠のテーマなんですよね。

検診データの電子管理化や医学書のデジタル化は、従来のアナログ業務から移行して「当たり前」にはできたけれど、医療業界の中だけのことで社会的な影響はすごく小さい。しかも、自分が会社のなかで与えられた役割で、できることをやっただけなんですよね。

そう考えると、今取り組んでいる在宅医療に関する事業は、世の中の多くの人にとって自分事になるし、絶対にあった方がいいものだという希望が感じられるんです。

情報格差によって脅かされる、幸せの選択肢を守りたい。

— 出塚さんが在宅医療を知ったきっかけや、この事業を始めようと思った理由はなんだったのでしょうか?

在宅医療という言葉を知ったのは、2023年11月から勤めた医療新聞社で在宅医療の企画に携わったことがきっかけでした。ジェイマックシステムから医書ジェーピー、エムスリーへと会社を移り22年、ずっと医学書の電子書籍業界が僕の舞台だったんですよ。でも、医療業界って医療を提供するお医者さんが使いやすいサービスを作ることが多いなって常々感じていて。ある時から「本当にそれでいいのかな?それって患者さんを救うことに繋がっているのかな?」と思うようになったんです。そのきっかけのひとつが、僕の妻の手術でした。

2011年に、看護師をしていた妻が頸椎症になり、手術が必要になったんですね。その時複数の病院を受診してみたものの、どこも肩こりなどの後遺症が残る術式での手術しかないと言われてしまったんです。でも、「じゃあ仕方ないか」とは思えなくて、「本当にその選択肢しかないのかな?」と調べ続けたんですよね。そうしたら、後遺症なく手術できる先生を見つけたんです。札幌から千葉という離れた場所ではありましたが、無事に手術し、心配していた後遺症もなく治すことができました。

「いい先生が見つかってよかったな」と思えた一方で、妻と同じ病気で後遺症の残った方もいると知り、居た堪れない気持ちになるわけです。この体験がきっかけとなって、情報格差に違和感を抱くようになりました。

— 確かに。医療を受ける側は必ずしも医療に詳しいわけではないですし、お医者さんが「これだ」と言っていたら納得してしまうかもしれないです...。でも、その選択ひとつで後の人生が大きく変わりますよね。

まさに。医療を受ける側が「納得して選ぶ」ことがすごく大事だと思うんです。僕の場合、なんでも自分の目で確かめたい性格なので理想の医療にたどり着けましたが、びっくりしたのは、妻の手術前、いろんな病院を訪れた時に先生方があまりにも簡単に「後遺症は残りますが、手術しますよ」って言うんです。確かに手術によって手足の麻痺や痺れが改善することが優先されるべきだけど、その後の後遺症は、本人にとってはつらいし、大変なことだぞって思って。ただ、みんながみんな僕と同じように調べられるとは思わないんですよね。なぜなら、看護師として働く本人(妻)ですら、自分一人で調べることはできなかったですから。

— それはなぜでしょう?

医療関係者だったとしても、専門外のことは分からないと言っていました。そしてこれはお医者さんが悪いわけではなくて。お医者さんだって、“他の選択肢を知らないから”本当にその手段が良いと思って提案している場合も多いんです。

— 良かれと思って、が、悪い方向にいってしまうこともあるんですね。

そうですね。そしてもうひとつ、「自分で納得して決断しないと」と思った理由に、父との別れも関係しています。父はもともと胃がんの手術をしていて、腸閉塞を患っていました。ある時容態が突然悪化して、かかりつけ医ではない救急当番病院へ緊急搬送されることになったんです。一旦、容態が落ち着いた頃「腸閉塞が再発しないように手術をしましょう」と言われ、僕は「かかりつけじゃないし、ここじゃない方がいいんじゃないか…」と思ったものの、父も手術を希望していたこともあって言えず、盲目的に手術を受けちゃったんですよ。そうしたら、術後容態が悪化、様々な治療や処置を施しましたが、手術から1ヶ月で他界してしまいました。ものすごく後悔したとともに、改めて相手を盲目的に頼るんじゃなくて自分でちゃんと決めなくちゃダメだって思ったんです。

自分で決めないと、幸せな決断にはならない。そんな経緯もあって、医療者向けではなく、一般生活者向けに医療情報の発信がしたいと思うようになりました。そうして、患者さんやその家族が自ら考え、自ら判断できるような医療専門情報を発信しているメディア会社・医療新聞社に転職。一般の方向けに発信ができる!という思いもあって、医療新聞社に責任者として着任した後、6ヶ月間でPV260%増を実現しました。

医療の質が担保される「安心の在宅医療」をもっと身近に

「在宅医療」と出会ったのは、この時です。一般社団法人 全国在宅療養支援医協会(新田國夫会長)と共同して、在宅医療のWEB企画を医療新聞社で立ち上げることになったんですね。8名の在宅医にインタビューさせていただく中で、在宅医療が抱える実態が見えてきたんです。その筆頭が「存在自体が知られていない」という課題。先生たちはこぞって、「医療は全て病院で行われるものだって思われているから、全然知られていないんだよね」とお話しされていたんですよね。

— 私も、今の今までその選択肢はなかったです。

知らないままだと、どうなると思いますか?

— どうなるのでしょう?

受けられる医療の質に関わってくるんです。最初にお話しした通り、在宅医療は今のところ、有事の際にケアマネジャーさんやメディカルソーシャルワーカーさんから紹介されて知る機会が圧倒的に多い。そんな時に「この病院がいいですよ」と知らされたら、「じゃあそこでお願いします」と盲目的に決めてしまう可能性が懸念されると話されていて。もちろん、その選択が必ずしも悪いわけではありません。だけど、やはり大きな病院や目立つ病院ばかりが選択肢として上がってきてしまい、いくら優れた技術や想いを持って在宅医療をしている先生がいても、見つけられにくいという構造になってしまうんです。

— それはなんだかもどかしいですね…。

僕が出会った先生方はみんな「目の前の人を助けたい」と奮闘されている人ばかりでした。だからこそ、そういう方々と患者さんが繋がれないのは本当にもったいないなって思ったんです。

そのためにも、在宅医療という選択肢を広く伝えられて、さらに質の高い在宅医療と出会えるプラットフォームが必要だと感じました。他の医療に関してはそういったプラットフォームがすでにあるものの、在宅医療の分野ではまだないから、これは僕がやるしかないなと。

2024年の7月、エレベータ広告で東京シニアビジネスグランプリを知り、エントリーしたのをきっかけに、TOKYO創業ステーションでプランコンサルティングを受けて事業計画書を作成。「今ならやれるかな。よしやるぞ!」って覚悟を決めて、えいやー!と創業したのはその年の11月8日。57歳のことでした。

— これまでコンプレックスだと話していた覚悟が、ついに決まる時が来たんですね!

ようやくですね。どうしたら「人が幸せになれる『当たり前』を創れるのか」と考え続けていろいろやってきたけれど、今までと今回が違ったのは、この事業はずっと続けられそうだという自信があったことでした。

僕自身のこれまでの経験や知識が役に立つこと、さらには市場性も見込めます。高齢化が進む日本で誰しもが必要になってくる情報でもあり、生活にも関連していく分野でもある。高齢者向けのビジネスとして、他の企業との共創がしやすいという利点もあるんです。

— 確かに。これからもっとニーズは増えていきそうですよね。

在宅医療についての情報発信している人って、実際は0じゃないんです。ただ、認知が拡大するくらいまで続けられている人はまだ誰もいない。医療関係の人のなかにも「それはケアマネさんとかメディカルソーシャルワーカーさんが紹介するから、必要ないよ」とか「患者さんが主体的に選ぶことは難しいよ」と言う方もいますから。ただ、やっぱり「あったら絶対に良いのに、ないのはもったいないな」って思っちゃうんですよ、僕はね。

— 「できない。無理だ」という声と戦い続けてきた出塚さんは、今もなおその声と戦っているんですね。でも、きっとこれまでの経験のすべてを注ぎ込んで乗り越えていくのだろうなとも感じます。

ありがとうございます。あとは、成功するまでやる。それだけですからね。紙管理からデジタル管理が当たり前になったように、在宅医療も患者さんが自分で選ぶ時代になるはずです。そういう意味でも、「おうちde医療」は僕にとって今までの集大成。情報格差の解消を通して、幸せに生きる選択肢を守るという使命を感じています。もちろん簡単にはいかないし、茨の道だとは思っていますよ!そこに不安がないと言えば嘘になるけれど、できるっていう根拠のない自信だけはあります。

具体的な第一歩として、今度立川市でラジオ番組を持つんですよ!

— 立川市でラジオ、ですか?

異業種交流会で出会った方が「おうちde医療」のチラシを見て、「すごくいいですね!」って話しかけてくれたことがきっかけで、一緒に始めることになったんです。その方は介護福祉士の勉強中で、さらに「エフエムたちかわ」で市民ラジオパーソナリティーをしているそうで。もうぜひやりましょう!って、その場で依頼したんですよね(笑)。

— 出塚さんの巻き込み力がすごい(笑)。ラジオを聞かれている年齢層を考えても、必要な人に届いていきそうですね。

そうなんですよ!23区内よりも23区外のほうが高齢者が多く、自宅で介護される方も多くいらっしゃることも後から知りました。ラジオという地域密着型の媒体は、ぴったりだと思うんですよね。金曜日の夕方の放送を予定していて、一週間の終わりに僕たちのラジオを聞いて「お疲れさまでした!」って言葉を届けるのも喜ばれそうだなぁって。考えるだけで、ワクワクしています!

— どんな方のお話が聞けるのですか?

ゲストには立川市の市長、医師会長、歯科医師会長や薬剤師会長、次に立川市の在宅医療をリードしている医師、看護師、歯科医師や薬剤師さん、さらには在宅医療を利用されている患者さんやそのご家族も呼びたいなと思っています。在宅医療に意欲的に取り組まれている方に登場いただくことで、在宅医療について知ってもらうと同時に、当事者たちも「同じ想いの人がいるんだ」と知ることができる。そんなハートフルな場がリアルの繋がりを生み、コミュニティになっていくと思うんですよ。

こうして少しずつ「おうちde医療」に関わる仲間を増やして、企業や自治体・国をどんどん巻き込みながら社会の意識を変えていきたいですね。誰しもがいつか高齢者になりますから、多くの方々と手を取り合って、安心して医療を選べる社会を創っていきたいです。

「患者さん自身が、選べる」在宅医療は、自分で決めて幸せになる手段

— 「おうちde医療」が多くの人に認知されるようになったその先に、どんな未来が待っていると思いますか?

ちゃんと知って、理解して、納得して、医療を受けられる。「自分が選んで幸せになること」が、医療でも当たり前にできるようになると思います。レストランを食べログで調べるように、法律のことを弁護士ドットコムで調べるように、納得して選べる仕組みを、在宅医療でも実現していきます!

今はまだ、在宅医療と患者さんとを繋ぐプラットフォームですが、将来的には個別に専門医の人と話せるお悩み相談室など多様なニーズに応えていけたらと思っています。さらにこのプラットフォームを、人々がもっともっと幸せに生きるための情報にリーチできる場にしたい!

例えば、終末期の人の旅行支援を行うサービスに出会えたり、映像クリエイターの人と繋がってエンディングムービーを制作できたり、生活する上で「あったらいいな」と思うサービスが受けられるよう、企業や自治体と共創したり…。そんなふうに、プラットフォームを入口として、最終的には人々の暮らしが豊かになるリアルな繋がりを作りたいんです。

— おうちde医療による情報発信は、出塚さんが思い描く夢の第一歩なんですね。

僕たちが生きている今の時代、どんどん人と人とのリアルな繋がりが希薄になっていますよね。そんな中で「高齢者を地域で守っていきましょう」なんて、行政や自治体の活動だけでは正直難しいと思うんです。なぜなら、どこに誰が住んでるかが分からない生活様式になっているから。でも、いざという時に頼りになるのは、そばにいる「人」です。そういった意味でも、僕は「おうちde医療」をきっかけに「2件隣に暮らす人の顔が分かる」コミュニティ作りを目指したい。今はまだ始まったばかり、これから協働していく仲間をもっともっと!日本中に増やしていこうと思います!

<取材後記>

出塚さんに出会い、私は初めて「在宅医療」を知りました。取材を終えた今思うことは、「知られてよかった!!!」に限ります。なぜならこの選択肢を持っていることは、自分自身の老後はもちろん、自分にとって大切な人を守るためにも大切だと感じたからです。

医療の話と聞くと、どうしても「難しそう…」と身構えてしまいがちです。まさに、記事中で課題視されている『受け身な患者さん』は、自分自身であることにも気がつきました。

この記事を読まれた方は、在宅医療に関して、どのような感想を持たれたでしょうか。

今、まさに当事者であられる方、私のようにまだ自分ごととしてはピンとこない方、さまざまな状況の方がいらっしゃると思います。私は、出塚さんご自身がこの事業への可能性を信じ、「人を幸せにするのだ!」と楽しそうに取り組まれている姿に、応援したくなっていました。「将来の自分を無闇に怖がるのではなく、情報流通が優れた今の時代なのだから、知ることから準備をしておけばいいんだ!」そんなふうに思えるようになったことは、1つの発見です。

在宅医療は、誰もがいつか、当事者になる可能性が高い。だからこそ垣根を取り払う、「おうちde医療」による情報発信は始まりました。この社会的にも重要な挑戦には「仲間が必要だ!」と出塚さんは語ります。

ぜひ、この記事を読まれ興味を持たれた方は、出塚さんに会いに行ってみてください。真面目な話題の一方で、ちょこちょこ茶目っ気たっぷりなエピソードで楽しい時間を過ごせること請け合いです。夢のひとつとして、将来「丸の内でワイナリー、そしてBarolo(バローロ)を作りたい!」なんてエピソードも聞けるかもしれません。

取材・編集:飯室佐世子(株式会社声音 / 執筆:廣田彩乃)

出塚さんに出会い、私は初めて「在宅医療」を知りました。取材を終えた今思うことは、「知られてよかった!!!」に限ります。なぜならこの選択肢を持っていることは、自分自身の老後はもちろん、自分にとって大切な人を守るためにも大切だと感じたからです。

医療の話と聞くと、どうしても「難しそう…」と身構えてしまいがちです。まさに、記事中で課題視されている『受け身な患者さん』は、自分自身であることにも気がつきました。

この記事を読まれた方は、在宅医療に関して、どのような感想を持たれたでしょうか。

今、まさに当事者であられる方、私のようにまだ自分ごととしてはピンとこない方、さまざまな状況の方がいらっしゃると思います。私は、出塚さんご自身がこの事業への可能性を信じ、「人を幸せにするのだ!」と楽しそうに取り組まれている姿に、応援したくなっていました。「将来の自分を無闇に怖がるのではなく、情報流通が優れた今の時代なのだから、知ることから準備をしておけばいいんだ!」そんなふうに思えるようになったことは、1つの発見です。

在宅医療は、誰もがいつか、当事者になる可能性が高い。だからこそ垣根を取り払う、「おうちde医療」による情報発信は始まりました。この社会的にも重要な挑戦には「仲間が必要だ!」と出塚さんは語ります。

ぜひ、この記事を読まれ興味を持たれた方は、出塚さんに会いに行ってみてください。真面目な話題の一方で、ちょこちょこ茶目っ気たっぷりなエピソードで楽しい時間を過ごせること請け合いです。夢のひとつとして、将来「丸の内でワイナリー、そしてBarolo(バローロ)を作りたい!」なんてエピソードも聞けるかもしれません。

取材・編集:飯室佐世子(株式会社声音 / 執筆:廣田彩乃)